就職や転職、進路に悩むとき、「本当に自分がやりたいことって何だろう?」と立ち止まることはありませんか?

「やりたいことは何か」と問われると、多くの人は、自分の希望や願いを社会の中で実現したいと考えるものです。

その有効な実現手段が社会役割が決まっている職種です。

つまり、「やりたいことを見つける」とは、「自分に合った職種を探す」ことです。

そして、「職種=自己表現」という視点を持つことで見つけやすくなります。

本記事では、この「職種を自己表現として捉える」という考え方から、自分に合った職種を見つける方法を紹介します。

やりたいことの本質を整理しながら、以下の3つの解説をします。

1️⃣当ブログ考案の「10個の自己内面」をもとに、自分が何を優先して生きているのかを明確にしていきます。

2️⃣その上で、公的職業分類や民間の職業分類、そして「9つの表現方法」による独自の分類を組み合わせ、自分自身の内面に合う職種を探します。

ただし、すべての人が「職種」という形で自分自身を表現できるとは限りません。中には、「職種ではなく、自分らしさを出せる肩書きの方がしっくりくる」という人もいます。

3️⃣そのため本記事では、そうした人のために「肩書き」というもう一つの自己表現の方法を探ります。

本記事を読むことで、

- 自分が優先している内面

- 自分に合う職種の見つけ方

- 職種が見つからないときは肩書きを探す、またはつくる

- 「自分をどう表現するか」という自己理解も深まり、やりたいことが分かってきます

がすべて理解できます。

そして、

「あのときこの職種を知っていれば…」

「あの肩書きで活動していれば…」

という後悔がないように、できるだけ多くの職種・肩書きを見て調べていきましょう。

本記事が、その第一歩となれば幸いです。

2つのルート

👉 今から直感的に自分に合う職種を探したい人は、「職種探し+読書」を習慣にしてください。同時に「自分にどんな肩書きが合うか」も留意してください。自身が探し求めていた職種や肩書き、やりたいことが見つかるかもしれません。読書は、もともと知っていたことを別の視点で見せてくれて、「答えは既に自分の中にある」こと気づかせてくれます。それが、やりたいことを探すのを手助けしてくれます。案外、読書をしているだけでやりたいことが見つかるものです。

職種の方は、ネットや職種紹介の書籍で探していくことを日常にしてください。

👉 一方で、詳しい方法や考え方をじっくり知りたい人は、このまま本記事を読み進めてくださいヽ(´ー` )ノ

- 「やりたいことがわからない」という悩みに対し、職種は「自己表現」という視点からアプローチ

- やりたいことと職種との関係

- 「自分のやりたいこと=職種」を探すSTEP

- 職業の公的分類(厚生労働省)と民間分類の違いと、当ブログ考案「人間の9つの表現方法」による分類を解説

- より多くの職種を探す意義

- 職種が無かった場合は、肩書きをなのって活動していくこと

やりたいこととは「社会への自己表現」である

「やりたいことは何か」と問われると、多くの人は、自分の希望や願望を社会の中で実現したいと考えるものです。

それは、自分らしさや価値観を表現しながら、世の中に何らかの影響を与えたいという思いでもあります。そのため、やりたいことの本質とは、自己表現を通じて社会に働きかけることだと言えます。

そして、その表現手段は職種から探すのが有効です。

表現したい内面と表現手段

やりたいことを探す手順は、最初に自身が優先している・こだわっている内面を突き止めます。そして、その内面を表現する表現手段を探すことです。

この表現したい内面とその手段が見つかると「自己を具体的に表現できる」と認識するので、自然と自分と世の中とつながりやすくなり、社会に働きかける方法が見えてきます。このとき、あなたなりの人生のテーマも見えてくるでしょう。

やりたいこと=自己表現の手段が見つかる

このような理由もあり、「やりたいこと=自己表現の手段が見つかる」といえます。自分自身の内面に合った表現の手段(以後、表現手段)が見つかると、心の奥から湧き上がる実感として、まるで具体的な財産を手に入れたような感覚を覚えます。

探す方法

方法はシンプルです。

自己の優先する内面を表現する表現手段を探すことです。

そして、もっとも有効な表現手段の一つが「職種」なのです。

職種はやりたいことを実現するための「自己表現手段」

一般的に「やりたいこと」を実現するとき、ただ頭の中で思い描くだけではなく、社会の中で何らかのかたちにして表現していきます。その代表的な方法が「職種」です。職種は収入を得るための仕組みであると同時に、自分自身の内面を社会に届けるための自己表現手段にもなります。

本記事では、まず「内面」を10の要素に整理し、そのうえで「自分が今どの内面を優先しているのか」を考えます。そして、「どの職種で自分の内面を表現するか」を探るステップを、次の章で見ていきます。

そのために、まず「内面」と「職種」について整理しておきます。

内面とは

職種を選ぶには、自分自身の内面を理解することが必要です。

内面は社会と関わる中で形づくられます。そのため、内面は非常に複雑になっていき、とらえどころがありません。そこで本記事では、シンプルに内面を10個から捉え直します。これらは、人が日常的に感じている「好き」「価値観」「過去の経験」などを分類したものです。

その10個の内面の中で、「今の自分は何の内面を優先しているのか?」という問いで見直してみます。これが、やりたいことを見つける第一歩になります。

内面カテゴリー

| 内面 | 特徴 |

|---|---|

| 💖 好きなこと | 好きなことは、自身の内面の中でも最も具体的(物理的)に表現しやすく、やりたいこと探しの王道です。そのため、まずは好きなことを探すことをおすすめします。「好きなこと」は、「人物、生物、もの、仕組み、自然」と、全ての「ものごと」が対象になります。 |

| 🎨 好みや興味 | 好奇心が旺盛で感覚的な内面といえます。新しく挑戦するにはよい内面で、「好きなこと」になるきっかけの内面でもあります。 ただ、一つに絞れるかが問題です。 |

| 😊 感情 | 喜び・悲しみ・怒り・恐怖など。感情を表現できる表現方法を探します。職種では、芸術・クリエイティブ系が向いています。しかし、教育・医療・法務など、感情に流されては駄目な職種は不向きと言えます。 |

| ⚖️ 価値観 | 人生で大切にしている理想や信念、人生の考え方のことです。それを実現できそうな表現方法を探します。職種では、教育・医療・法務など、社会的意義のある職種と相性が良いです。 |

| 🧍 自己評価やアイデンティティ | 自分をどう見ているか。どう見られているか。自己評価を上げたり、アイデンティティを強化してくれるような表現方法を探します。他者からの承認や役割を重視する職種を探すことになります。 |

| 🎯 将来の夢や目標 | 自身の夢や目標に合う表現方法を探します。将来こうなりたいという理想像を出発点に、それを実現できそうな職種を選ぶ流れになります。方向性がやや漠然としている点では、「価値観」と似た性質を持っています。 |

| 🧠 理性 | 合理的・論理的な考えを第一にしている内面です。世間の情勢に合わせたり、現実的に考え安定的に稼げる仕事を優先したりします。年収・才能やスキルやコスパ・タイパなどで職種を決めることになります。 |

| 📜 自分の過去 | 経験や記憶から学んだこと。過去を引きずるイメージです。自身が「この表現方法なら過去を精算できる」と思えればよいです。トラウマや成功体験の影響で職種を決めることになります。 |

| 🔥 欲(衝動) | 本能的な欲求に動かされるタイプ。報酬、競争、注目、勝負、挑戦、達成感などへの強い反応が特徴です。何かをしたい、手に入れたいという強い気持ちを満足させてくれる職種を探します。 |

| 🌀 モヤモヤする | 「よくわからない」「言語化できない」という状態も、立派な内面のひとつです。このモヤモヤこそが、初めて自分の内面に触れるきっかけです。たとえ明確でなくても、職種を探していく過程の中で、見つかった職種が「これこそが自分の内面を象徴している」と感じる可能性があります。職種探しと平行して、このモヤモヤをノートに書いていきましょう。心が整理されて、自身に合う職種に出会えるかもしれません。 |

📌次の「職種を探す」STEP1のアクション1からは、上の表の中から、自分自身が優先している内面を特定して、それに合う職種を探すことを始めます。

「やりたいこと」を見つけるには、社会に自己表現するための手段を探します。その一つが職種です。職種を選ぶには、自分自身の内面を理解することが必要です。

内面は「好きなこと」「好みや興味」「感情」「価値観」「自己評価やアイデンティティ」「将来の夢や目標」「理性」「自分の過去」「欲(衝動)」「モヤモヤする」の10個で整理できます。

この中から今の自分が優先する内面を特定して、それに合う職種を探していきます。

職種とは

職種は、特定の業務や役割を通じて社会に働きかける方法が確立しています。働くことで社会で機能し報酬を得る仕組み(=マネタイズ)も、すでに整えられています。

そのため「自分の願いや理想を社会の中で実現したい」と思ったとき、「やりたいこと」の候補になります。

であるなら、あとは「どの職種が、自分の表現手段なのか」と自問し、探っていくことです。

「これだ」と言える職種が見つかれば、「やりたいこと」が見つかったことになります。

職種を探す

やりたいことを見つけるには、職種一つ一つを「自己表現の手段」として捉えて、「職種」を徹底的に探すことです。

したがって、ここで大切なのは、単に「就職・転職活動」として職業を探すのではなく、👉 「自分を最も表現できる職種は何か?」という問いで職種を探すことです。

この少し視点を変えることで、自分のやりたいことに出会う可能性が高まります。

それを3STEPで進めていきます。

自己理解|自分の内面に合う職種を探す

🎭内面と対峙|内省

上記の内面カテゴリーの中から、自分自身が優先している内面を特定してください。別の言い方では、自分自身の「こだわっている」ことは何かです。

特定する場合、自問自答という誰でも行う方法が有効です。また、ノートに書くことも、考えが整理されていくので有効です。そして読書も、内省を深めるのに非常に効果があります。こうした手段を活用して、自分の内面を掘り起こしやすくします。

しかし、この作業は時間がかかります。したがって、内面スコアリング法という方法を使って、暫定的に自身の内面を特定させます。そして、暫定的に特定した内面で職種さがしを行い、並行して内省を繰り返し行っていきます。

自分の内面をどう特定する

多くの人は、「好きなこと」や「夢や目標」などの比較的わかりやすい内面を優先します。また、好みや興味、自分の理想や信念なども出てくると思います。ほかにも、過去にこだわっていたり、物事を合理的で判断していくのが正解と思っているなら、それが自身の優先している内面です。

ここは直感的に判断してみましょう。

自分の内面をどう特定する

一番の内面は特定はしやすいです。しかし、実際には複数の内面が重なり合っていることが多く、一筋縄ではいきません。

たとえば、

- 「これが好きだけど、それでは食べていけない」と理性がブレーキをかけたり

- 夢や目標はあるけど、過去の失敗が行動への恐れにつながっていたり

といった、内面同士の葛藤が生じることもあります。

ここで大切なのは、重なり合っている内面も明確化することです。この部分を内省で明確化していきます。

したがって、「今の自分が優先している内面は?」「複数の内面とどう折り合いをつけるのか」を見極めることです。

内省の方法|自問自答・書く・読む

この重なり合う内面の関係性を、明らかにするための有効な手段が「内省」です。日常的にも無意識に行っている行為ですが、意識的に内省の時間をとることで、自己理解は深まります。職種探しと並行して行っていきます。

特に効果が高く誰でも行っているのは、以下の3つの方法です。

※他の方法もあるので、それらは👉用語集で触れていきます。

3つの内省方法

- 自問自答:自分自身に問いかけることで、思考が整理されていきます。

例:「なぜこの職種が気になるのか?」「今の自分は何を大切にしているのか?」 - 書くこと:頭の中のモヤモヤを「文字」にすることで、思考を外に出して、見えるようにします。メモ・日記・マインドマップなど、やり方は複数です。

- 読書:さまざまな視点や価値観に触れることができ、自分の内面に柔軟性をもたらしてくれます。その結果、「複数の内面」を統合し、より広い視野で物事を解釈できるようになります。例えば、異なる内面がぶつかり合う場合、読書を通じて新しい解釈の方法を見つけたり、「それでも試してみよう」と感じる勇気を得る可能性もあります。つまり、読書は、自分の内面に対する問いかけに対する答えを、外部から得る手段とも言えるのです。

📝 内面スコアリング法|自己理解ワークシート

これは、内省では内面の特定に時間がかかるため、一歩も先に進めなくなるので、暫定的に行う方法です。

以下の10項目について、「今の自分にどれくらい当てはまるか?」 を直感で点数化してください。

各項目 0~5点で採点します。

- 0点:まったく当てはまらない

- 1点:あまり当てはまらない

- 2点:どちらかといえば当てはまらない

- 3点:どちらかといえば当てはまる

- 4点:かなり当てはまる

- 5点:とても強く当てはまる

内面スコアリング法手順

診断項目を眺めてみてください。

| 各内面 | 質問 |

|---|---|

| 💖 好きなこと | 「これはやっていて楽しい」と思える対象(もの・人・仕組みなど)がはっきりある。 |

| 🎨 好みや興味 | 好奇心が強く、気になることにはすぐ手を出したくなる。 |

| 😊 感情 | 喜び・怒り・悲しみなど、自分の感情を強く表現したい。 |

| ⚖️ 価値観 | 「こうあるべき」という信念や理想を持ち、それを大切にしている。 |

| 🧍 自己評価・アイデンティティ | 「自分はこういう人だ」という自己像や、他人からの承認を重視している。 |

| 🎯 将来の夢や目標 | 「将来こうなりたい」という理想像がある。 |

| 🧠 理性 | 現実的・合理的に考え、安定や効率を優先したい。 |

| 📜 過去の経験 | 過去の成功や失敗が強く影響していて、それを乗り越えたい/活かしたい。 |

| 🔥 欲(衝動) | 報酬・競争・注目・勝負・挑戦などに突き動かされる。 |

| 🌀 モヤモヤ | 「よくわからないけど気になる」「言葉にできない気持ち」が強くある。 |

点数を付けます。

手順

- 10項目すべてに 0~5点をつける

- 点数の確認

- 上位3つの内面が「あなたが今、特に優先している内面」になります

- 1位が 核となる内面、2~3位が 補助的に働く内面です

以下を参考にしてください。

- 例①:「好きなこと=5点」「理性=4点」「価値観=4点」

→ 好きなことを中心に活動しつつ、現実的・社会的に形にしていくタイプ。 - 例②:「過去=5点」「モヤモヤ=4点」「感情=4点」

→ 過去の体験やトラウマを整理しながら、言葉にならない感覚を探っていくタイプ。 - 例③:「欲=5点」「夢=5点」「好み=4点」

→ 強いエネルギーで挑戦し、夢を追いかけるアクティブなタイプ。

- 数ヶ月おきにやり直す

→ 内面は時間とともに変化するので、定期的に見直す。 - 職種リストと照合する

→ 1位の内面に合う職種を調べてみる。違和感や「これは違うな」と思うなら、2~3位が 補助的に働く内面にも合う職種を調べてみる。 - ノートに記録する

→ 点数の変化を見ると、自分の成長や変化が客観的にわかる。

以上で、暫定的に優先する内面を特定し、職種さがしの活動をします。また、並行して内省の繰り返しも行っていきます。

内省の繰り返しが必要な理由

内面は 時間とともに変化する からです。

- 昨日は「安定」を優先していたが、今日は「挑戦」に傾いている。

- 人生の出来事によって「過去」や「夢」が急に強まる。

この揺らぎ自体が自然なもので、内省を繰り返すことで、この揺らぎがない「確固たる自分」を確立させます。

内省のメリット

- 自分自身の新たな面に気づく

- 見つかった職種への確信が強まる可能性があります

一度の診断で固定するよりも、更新型の自己理解です。

🔍いろいろな職種を見ていく

次は、世の中にあるさまざまな職種カテゴリーを眺めてみましょう。下記の職種カテゴリー(職業情報提供サイト)を参考にしてください。また、書籍やネット検索で探すことも有効です。

今はできるだけ多くの職種を見て知ることです。そうすることで自分自身の内面と合う職種が見つかる確率が高まります。見つかるまで探しましょう。

書籍

書籍は、職種探しにおいて非常に有効な媒体です。まずは職種紹介の本を見て、気になった職種をネットで詳しく調べてみましょう。

また、雑誌や新聞を読むときも、「職種」というキーワードを意識することで、情報の受け取り方が変わってきます。そうした読み方をすることで、思いがけない職種との出会いにつながることもあります。

書籍例

ネット検索

自分に合った職種を効率よく探すには、「キーワード+職種」でネット検索するのが簡単で効果的です。

Googleなどの検索エンジンやAIツールを使い、興味や内面に関する言葉と「職種」を組み合わせて検索すれば、関連職種が一覧で見つかります。

気になった職種をさらに調べ、「どんな職種なのか」を確認しながら候補を絞っていきましょう。

職種カテゴリー

分類した職種を見て「世の中にはどんな職種(仕事)があるのか」を探っていきます。

一つは、厚生労働省が定める公的な分類である「厚生労働省編職業分類」です。

もう一つは、民間企業や求人サービスなどが独自に設定している、民間の職種分類(カテゴリー)になります。

厚生労働省が定める公的な分類

「厚生労働省編職業分類」は、職業を体系的・網羅的に把握するうえで役立ちます。ただし、分類名だけでは具体的な仕事内容や働き方のイメージまでは伝わりにくいこともあります。

それに対して「職業情報提供サイト(job tag)」は、この分類をもとに構築されており、各職種の業務内容、必要なスキル、関連する資格、将来性などの情報が詳細に掲載されています。実際の職業理解において非常に有用です。

民間の職業分類

一方で13歳のハローワーク、Career Gardenなどの職業情報提供サイトでは、また違った視点やテーマに基づいた構成で働き方や特徴を伝えています。

9つの表現方法による職業分類

さらに本記事では、当ブログが独自に構築した「9つの表現方法による職業分類」もご紹介します。これも、自己表現という視点から職業を捉え直すアプローチです。自分らしい働き方を探すヒントとして活用してください。

※職種カテゴリーについては、以下の章でまとめてあります。

👉 職種カテゴリー(参考)を見る

興味のある分野があるか、ざっと目を通してみてください。

💭問いかけ

自分自身が優先している内面を意識し、その気になる職種に問いかけてみてください。

👉 「これは、自分の自己表現の手段になるだろうか?」と。

🌈イメージする

この時に、自分自身がその職種で働いている姿を具体的にイメージしてみることも大切です。可能であれば、職場見学をしたり、実際にその業界で働いている人の話を聞いたりするのもイメージする助けになります。ここでも、転職クチコミサイトや職業情報サイトの内容を利用する方法も有りです。

☑️選択する

問いかけやイメージを通して、自分の内面と合わないと感じた職種があれば、無理に選ぶ必要はありません。「これは何か違うな」と直感的に思うなら、潔く候補から外して大丈夫です。

その後も、気になる職種をいくつも見ていきましょう。

その結果、気になる職種が見つかった場合と、職種が見つからない場合に進路が別れます。

- 気になる職種が見つかった場合

一方で、少しでも「やってみたいかも」「気になるな」と思えた職種があるなら、それはあなたの内面に合っている可能性があります。

そうした職種を中心に、STEP2へ進んでください。 - 職種が見つからない場合

そして、もしどうしても「これだ」と思える職種が見つからない場合は、自分自身のこれからの「肩書き」を決めてみましょう。

肩書きは、あなたが今後どのように活動していくかを表す自己表現の手段になります。

方法は、下記のQ&Aへ

職種確定|興味の持続性で判断する

気になる職種を調べていき、興味が持続していた場合は「確定」です。

🔍職種を調べる

上記の最初の段階「選択する」で少しでも興味を持てた職種があれば、それを徹底的に調べてみます。仕事内容、働き方、キャリアパス、実際に働いている人の声(※複数の就職情報サイトや転職クチコミサイトも活用)など、さまざまな角度から情報を集めてみましょう。

🤔判断

この過程で、もし「なんとなく興味が薄れてきたな」「思っていたほどじゃないかも」というように、気持ちが冷めてしまったら、その職種は無理に候補に残す必要はありません。また新たに探せばよいだけで、潔く外してしまっても大丈夫です。

また、調べることを「休日にやる」と言って、先送りにするのも、情熱が足りないので外してもよいでしょう。

このような場合は、STEP1に戻り新たな職種を探します。

✨確定

しかし逆に、調べれば調べるほど気になって、その職種について考える時間がどんどん増えていくようであれば、それは自分自身にとっての「本当にやりたいこと」である可能性が高いです。STEP3に進みましょう。

次はSTEP3になります。

就職転職活動|一歩を踏み出す

選んだ職種で就職転職活動をします。必要になる情報源は、口コミサイトや就職転職サイトです。

就職転職活動

やりたい職種が見つかったら、次に取るべき行動は就職・転職活動です。

まずは一歩を踏み出してみましょう。

たとえば、

- アルバイトやインターンに応募してみる

- 副業で少しだけ始めてみる

- その職種で職業に就くための自己アピールやスキルの習得

これらは、現実とのギャップを知るきっかけにもなります。

就職転職活動で必要になる情報源は、口コミサイトや就職転職サイトです。

口コミサイト

就職・転職の口コミサイトは、職場や職種を理解するうえで非常に有用な情報源です。

実際にその職種で働いている人や、過去に勤務していた人の声を通じて、仕事内容や職場環境など、リアルな一面を知ることができます。

こうした情報を得ることで、「自分に合っているか」を考える参考にもなります。さらに、職場ごとの給与や働き方の傾向を比較することもできるため、より現実的な職業理解につながります。

代表的な口コミサイトには、以下のようなものがあります(評価は当ブログ管理人の見解です)。

- OpenWork:社員・元社員による企業評価、業界別レビューが充実

- 転職会議:企業別の口コミ、年収、面接内容などの実体験が豊富

- エン カイシャの評判:口コミに加え、職場写真や福利厚生などの情報も掲載

口コミはあくまで個人の意見ではありますが、複数の情報を見比べることで、就職転職への多面的な理解が深まります。

就職転職サイト

就職・転職活動を効率的に進めたい方には、転職エージェントや転職サイトの活用がおすすめです。これらのサービスでは、登録時に入力した希望条件やスキルに基づき、自動的に自分にマッチした職場を紹介してくれます。

特に転職エージェントの場合は、担当者が職種やキャリアの希望を丁寧にヒアリングし、非公開求人や条件に合う企業を提案してくれるので、自分で求人を一から探す手間を大きく減らせます。

こうしたサービスを利用することで、「探す時間」を短縮でき、タイムパフォーマンスの高い就職・転職活動が実現できます。

就職転職後|選んだ職種と向き合う

そして、いざその職種で本格的に就いてみると、やはり「思っていたのと違った」といったギャップに悩むこともあります。そうしたときは、選んだ職種の今後について改めて考えるタイミングでもあります。

しかしその迷いもまた、自分にとっての人生の課題であり、「やりたいこと」へとつながる前進なのです。

たとえ上手くいかないことがあったとしても、それは自分で選び取った職種です。

だからこそ、無駄ではなく、後悔のない一歩となるはずです。

関連内容

下記Q&A:「思っていたのと違った」と感じて退職するのは有りか

以上で各ステップの解説は終了です。

上記のSTEPをまとめてみると、

- 内面を掘り下げ自己表現の視点で職種を探す

自分の内面を理解し、「自分を最も表現できる職種は何か?」という視点で職種を探します。優先している内面を特定するには、内省を通じて自分を掘り下げることが必要です。 - いろいろな職種を見ていく

世の中のさまざまな職種を調べ、自分の内面と合う職種を探します。書籍や職業情報サイトを活用し、職種に対する理解を深めましょう。 - 興味の持続性で判断する

気になる職種を徹底的に調べ、興味が持続するかどうかを確認します。興味が薄れてきたらその職種は外し、さらに別の職種を検討します。どうしても見つからない場合は、「肩書き」を見つけましょう。今後の活動の方向性が解ってきます。9 - 一歩を踏み出す

選んだ職種に関連する就職・転職活動を始めます。自己アピールやスキルの習得、アルバイト、インターン、副業などを通じて実際にその職種の経験を積み、最終的にその職種での就業を目指します。

になります。

以上で「職種を決めてやりたいことを見つける」は、ここでひとまずのゴールとなります。

Q&A

目次

- 「思っていたのと違った」と感じて退職するのは有りか?

- 職種が決まらない場合は?

- それでも決まらないときにできることは?

- 自分で決めたやりたいことであっても「心がブレる」ことがある|対策は?

まとめ

やりたいことを見つけるには、職種を自己表現として探すことが鍵です。

本記事では、「やりたいことがわからない」という悩みに対して、「自己表現という視点」から職種を見つめ直すアプローチを紹介しました。

結論として、やりたいこととは「自分の内面を社会に表現すること」であり、それを最も具体的に実現する手段が、自分が「これだ!」と感じる思える職種ということです。

👉この方法を一言で説明すると、「自分が大切にしたい内面(こだわり)を見極め、それに合った職種を選ぶこと」です。

🔽手順は、

自身が優先している内面を意識し、その職種に「これは、自分の自己表現の手段になるだろうか?」と問いかけます。

同時に自分がその職種で働いている姿を具体的にイメージします。その上で、「これは何か違うな」と直感的に感じた職種は、潔く候補から外します。

逆に、少しでも「やってみたいかも」「気になるな」と思えたのであれば、その職種は自分自身に合っている可能性があります。

そして、その職種で就職転職活動を行い、その後も社会で活動していく軸とします。

まずは気になる職種を一つ選び、自分の内面と照らし合わせてみてください。それを繰り返すのです。その過程で「こんな職種があったのか!」と、自身に合う表現方法としての職種が見つかるでしょう。

もし、職種に表現手段が「無い」と諦めてしまった場合は、「肩書き」を決めてください。マネタイズを探らないといけないですが、趣味そのものの技術は確立しているので始めやすいです。

この趣味にも表現手段が「無い」と諦めてしまった場合は、「自身の内面を表現する手段」を9つの表現方法から探してください。そして、その内面の表現を趣味のように、技術として確立させてください。

もしそれも無かった場合は、職種・肩書き探しを一休みして、読書だけを行ってください。職種・肩書き探しで得た知識が新たな本との出会いで、やりたいことが見つかる。時間がかかるかもしれませんが、やりたいことが見つかる可能性があります。

✨最後に、

年を重ねると、「あ~、これをあの時に知っていれば・・・」ということがよくあります。そして、「あの時に知っていれば」と思ったときの「これ」は、「すごい財産になっただったろうな」と痛感し、後悔するものです。そのような後悔を体験することが無いように、積極的により多くの職種を見る、もしくは肩書きを探していきましょう。

用語集

目次

- 内省について(参考1)

- 自己理解に有効な自問自答について(参考2)

- 自己理解において「書くこと」の有効性(参考3)

- やりたいことを見つけるための読書(参考4)

- やりたいことを職種カテゴリーから探す(参考5)

- ネット検索(参考6)

内省について(参考1)

やりたいことを探していく過程では、自分の内面と向き合う「内省」がとても重要です。

ここでは、その概要と具体的な方法について解説します。

内省とは

自分の内部に向けて深く考え、自己を分析することです。これは、自分の知識、経験、感情、思考、信念、価値観などを探求し、自分自身を含めた物事を理解しようとする過程でもあります。内省は、深さの程度に差はあれど、誰もが日常的に行っていることで、最も身近な自己理解の方法です。

方法

人は普段の生活の中でも、自然と内省を行っています。しかし、意識的に自分と向き合いたいときには、それを「促す方法」を取り入れることで、より深く本質に迫ることができます。

以下に内省を助けるための9つの方法をご紹介します。これらは、内省によって浮かび上がってきた「悩み」や「課題」に対して、答えを導き出すための手段にもなります。

それぞれを繰り返し実践することで、自分に合った方法が見えてくるでしょう。今の自分に必要な方法を選び、日々の生活に取り入れてみてください。

1.読書

自分にはない知識を得るための方法の一つとして読書があります。読書を通じて新たな視点や知識を得ることができます。

2.書くこと

日記やジャーナルのように日々の出来事や感情を書き留めます。これを見ることで自己分析がしやすくなり、書くことで思考が整理され、気付きが生まれることがあります。

3.瞑想

瞑想は心を静め、内なる声に耳を傾ける手段です。瞑想を通じて自己観察を行い、気付きや洞察を得ることができます。ヨガなど運動に特化したもの(一般的なイメージとして)、腹式呼吸など呼吸法に特化したもの、禅などの姿勢や問答に特化したもの、または混合した方法があります。最近ではマインドフルネスが普及しています。

4.自問自答

自分に向ける問いかけは内省の助けになります。なぜなら、「なぜそのように感じるのか?」「自分の目標や価値観は何か?」「やりたいことは何か?」といった質問に答えようとすることになるからです。自問自答は誰でも自然に行っている内省のひとつであり、読書による知識の獲得によって、より答えやすくなります。似たアプローチに自己対話というものがあります。

違いは下記を参照してください。

5.他者との対話

親しい友人、家族、あるいはコーチングの専門家との対話を通じて、他者の視点やアドバイスを受けることが内省に役立ちます。

6.冒険

日常ではありえない経験をすることで、新しい視点や知識を得ることができます。リスクもあり、万人向きではありませんが、有意義な知識や経験を得ることができます。また、冒険は表現手段でもあります。

7.アウトプット

2つのアウトプットがあります。

ものづくり、絵画、音楽、詩や文章などのクリエイティブな活動を通じて、感情や考え・世界観を表現し、それらから洞察を得ることができます。

他にも「目の前のやるべきことをやる」という行動に移すことも重要です。悩んでいる暇があるなら、行動を通じて悩みが解消することもあります。

8.研究法の使用

以下の方法は、より技術的に内省する方法です。

- 質的研究法:主に言語や文化などの非数値的な要素を調査する手法です。身近な例としては、インタビューや現地での調査があります。それらによって自分自身や他者の経験を深く理解します。

- 量的研究法:科学的なデータを分析する方法です。身近な例としては統計があります。

9.思考法の活用

論理的思考、批判的思考、創造的思考を使って問題解決や自己分析を行うことができます。

- 論理的思考: 論理的思考は、情報や事実を整理し、順序立てて考える方法です。論理的なステップに基づいて結論を導き出すことで、矛盾のない合理的な判断を行います。

例えば、問題を細分化して原因と結果の関係を明確にし、それに基づいて解決策を考えることです。 - 批判的思考:批判的思考は、情報や主張を客観的に評価し、その正確さや信頼性を判断する方法です。偏見や感情に惑わされず、論理的かつ公正に情報を分析します。

例えば、ある主張に対して「その根拠は何か?」、「他に反論はないか?」といった質問をすることで、より深く理解し、適切な判断を下すことができます。 - 創造的思考:創造的思考は、既存の枠にとらわれず、新しいアイデアや解決策を生み出す方法です。発想を広げるために、自由な連想や視点の転換を行います。

例えば、「これまでにない方法で問題を解決するにはどうすればいいか?」といった問いを立て、様々なアプローチを試みることです。

自己理解に有効な自問自答について(参考2)

自問自答を自己対話と比較することで解説します。

| 項目 | 自問自答 | 自己対話 |

|---|---|---|

| 特徴 | 自分に問いを投げかけ、それに対して答える形式 | 自分を「二人」に分け、あたかも会話をしているように行う形式 |

| 目的 | 自分の価値観、目標、考えを明確にすることが中心 | 自分の感情や思考をより客観的に見ることが中心 |

| 方法 | ・質問に対してシンプルに答えを書く ・問いかけがメインで、答えを掘り下げることで自己理解を深める ・一般的に「一人で深く考える時間」という感覚に近い | ・「私」と「もう一人の自分(あなた)」が会話をする形式で進める ・質問と答えをやり取りしながら感情や背景を掘り下げる ・より対話的で、内面を他人に話すように整理する感覚に近い |

| 例 | ・私の人生で最も大切なものは何だろう? ・今、何が自分にストレスを与えているのか? | ・私:「なぜ、あのときあんなことを言ってしまったんだろう?」 ・あなた:「それは、自分を守るために言ったのではないか?」 ・私:「そうかもしれないけど、後悔している……なら、どうすれば良かったんだろう?」 |

| 形式 | 一問一答 | 会話形式 |

| 視点 | 内省的でシンプルな答えを求める | より感情や思考を客観視して整理する。 |

| 適した目的 | 「自己理解」や「目標の明確化」に適している | 「感情の整理」や「内面の客観的把握」に向いている |

| どちらを選ぶべきか? | ・明確な答えを見つけたいときに適している ・そのため最初は、自問自答から始めるのが取り組みやすいかもしれません | ・複雑な感情や葛藤を整理したいときに有効です ・自問自答に慣れてきたら、自己対話を取り入れて感情や思考をさらに深掘りすると良いでしょう |

自己理解において「書くこと」の有効性(参考3)

自分の考えや感情を言葉として書き出します。内面を外部化することで、曖昧だった思考や感情を整理しやすくなり、内省を深めるために非常に有効です。

書くことが内省を深める理由

「書くこと」はただの記録行為ではなく、内面を具体的に理解するための強力なツールです。思考や感情が頭の中でぐるぐる回っているだけでは、何が重要なのか、何を感じているのかが分かりづらくなりますが、書くことによってそれが明確になります。

たとえば、自問自答をして書き出すと、内省の過程や結果が形として残り、後で振り返ることができます。書いた内容を見ることで、何が自分にとって重要で、何が自分を悩ませているのかがはっきり見えてきます。その結果、自己理解がより深まります。

書くことを習慣にするためのコツ

「書くこと」を習慣にするためには、シンプルで実行しやすいルールを作り、無理なく続けていくことが大切です。以下のコツを参考にして、書く習慣を身につけてみましょう。

- 定期的に見る

書いた内容を定期的に振り返ることで、自分の思考や感情の変化に気づくことができます。書き続けることができると、自分がどのような思考や感情に影響されているのか、どのように変化しているのかが見えてきます。振り返りを行うことで、自己理解がより深まり、次に進むための糸口を見つけることができます。 - シンプルな形式を使う

最初は、難しく考えずにシンプルな形式で始めましょう。タイトル、日付、そしてその日の思いや感情を自由に書くことだけを意識するだけでOKです。書く内容にこだわりすぎず、思ったことを書き、気軽に始められる環境を整えることが大切です。 - 小さなステップから始める

最初は、毎日5分だけ書く時間を作り、少しずつ書く時間を増やしていくことをおすすめします。無理に長時間書こうとせず、まずは短時間で続けやすい習慣を作ることから始めましょう。毎日少しずつでも書くことで、自然と内省の深さも増していきます。 - 楽しい道具を使う

書くことが楽しみになるように、気に入ったノートやペンを使うと良いです。自分が好きなアイテムを使うことで、書く時間がもっと楽しくなり、習慣化しやすくなります。自分の思いを自由に書けるような道具を選びましょう。

やりたいことを見つけるための読書(参考4)

「人生を変えた一冊」と呼ばれる本があるように、読書が人生の転機になることがあります。

読書は個人の成長や娯楽、学習の手段として幅広い役割があります。そして、本をたくさん読むことで、多様な視点が得られ、自然と視野が広がっていきます。その過程で自己理解が深まり、今まで気づかなかった自分自身の一面に気づくこともあります。そうした気づきが、「やりたいこと」を見つけるきっかけになります。

本は大量にあります。そして、読書には多くの技法があり、それを使いこなすことで、知識を深められます。しかし、最初は難しく考えずに、できるだけ多くの本を普通に読むことをお勧めします。そのためのガイドとして、何を読むか、多読と読書の各ポイント、理解は自然に任せること、読書の習慣化についてを解説します。

※これらは、当ブログ管理人が行った方法と考え方です。

何を読むか

自分自身の興味や関心のある分野に関する入門書や、著者の体験が綴られたエッセイ・自伝などから読み始めるのがおすすめです。

また、社会との接点が強いベストセラー本は、多くの人々の価値観や悩みに触れることができるため、「やりたいこと」を考えるヒントにもなるのでおすすめです。※ベストセラーは時期や場所によって変わるため割愛しました。

また、「読書そのものについて書かれた本」から始めるのも良いです。

以下にいくつかの例を挙げます。ジャンル解説を選書の参考にしてください。

読書について書かれた本

- 『本を読む本』: 読書の方法や、本を効果的に読むための技術が学べる名著

- 『読書について』(ショーペンハウアー):哲学的な視点で、読書の価値や本との向き合い方を考えさせられる一冊

- 『読書する人だけがたどり着ける場所』(SB新書):読書を通じて得られる新たな視点や可能性について書かれた、初心者にも読みやすい本です

ジャンル

読む本をジャンルで選ぶ際の参考にしてください。

各ジャンルは下記のようになります。

| メインジャンル | サブジャンル |

|---|---|

| フィクション(文学・小説・漫画) | 一般小説、ミステリー、SF・ファンタジー、ロマンス、歴史小説、サスペンス、詩 ※詩は異論があるかもしれません。 |

| ノンフィクション | エッセイ、自伝・伝記、歴史・政治、科学・自然、ビジネス・経済、心理学、自己啓発 |

| 参考図書 | 辞書・百科事典、マニュアル・ハンドブック、習い事などの教書 |

| 芸術・美術 | 絵画・彫刻、音楽、演劇・映画 |

| 宗教・哲学 | 宗教書、哲学書 |

| 子供向け | 絵本、幼児向け図書、ヤングアダルト小説 |

| 学術図書 | 専門分野の教科書、研究書・論文集 |

| 新聞・雑誌 | 日刊紙、週刊誌、専門誌 |

各ジャンルの解説

| ジャンル | 得られるもの | 詳細 |

|---|---|---|

| フィクション | 想像力 | 小説や物語などは、人の気持ちや心の動きを知るのにとてもよいジャンルです。登場人物の気持ちに共感したり、自分と重ね合わせたりすることで、自分の心についても少しずつわかるようになります。 また、自分とは違う世界の物語を読むことで、いろいろな見方や考え方が分かり、自分自身の表現の幅を広げるために役立ちます。 |

| ノンフィクション | 学び | ノンフィクションは、実際にあったことや本当の話にもとづいた本です。自己啓発、伝記、エッセイなどを読むことで、人の体験や大切な教えを知ることができます。そうした本から学んだことは、自分の考えや気持ちを表すヒントにもなります。 現実の出来事を通して、自分の考え方や大事にしていることを見直し、それを人に伝える力を育てることができます。 |

| 参考図書 | 知識とスキル | 参考図書は、知識をわかりやすく整理したり、何かを学ぶときに役立つ本です。辞書や百科事典は、言葉の意味や事実を調べるときに使える、信頼できる情報が載っています。そうした本を使うことで、自分の考えを人に伝えるときに、正しい言葉や説得力のある表現ができるようになります。 また、マニュアルやハンドブックのような本は、やり方をわかりやすく説明してくれるので、実際に何かを練習したり上達したいときに便利です。習い事のテキストや教本も、趣味や専門分野の知識を深めたり、自分の表現の幅を広げるために役立ちます。 |

| 芸術・美術 | インスピレーション | 芸術や美術に関する本は、絵や彫刻、音楽、演劇や映画などについて知ることができる本です。こうした本を読むと、創造力が刺激され、自分の感性も育っていきます。 芸術についての知識が深まると、自分の表現にも活かせるようになります。たとえば、色づかいや音のイメージ、動きや演出など、いろいろな形で表現に取り入れることができるようになります。 |

| 宗教・哲学 | 深い思索 | 宗教や哲学に関する本は、人の心や生き方、善悪について深く考えるきっかけを与えてくれます。こうした本を読むことで、自分の考えや価値観を見つめ直し、人生や自分自身について考えるようになります。 宗教の本は、目に見えないものや心のあり方についてスピリチュアルな視点から考える手助けをしてくれます。 一方、哲学の本は、物事を筋道立てて深く考える方法を教えてくれます。 どちらの本も、自分の表現に「意味」や「想い」を込めるヒントになります。 |

| 子供向け | 豊かな想像力 | 子供向けの書籍は、成長期の想像力や感性を育む重要な媒体です。これらの書籍は、シンプルで理解しやすいストーリーやイラストを通じて、子供たちの創造力や共感力を刺激します。 また、ヤングアダルト小説は、若い読者が自己を見つめ、他者との関係性を築く上での影響を与えます。子供の頃に培った想像力や感受性は、大人になってからの自己表現にも影響を与え続けます。 |

| 学術図書 | 専門知識 | 学術図書は、ある分野について深く学ぶための本です。専門書や研究の本を読むことで、物事を分析したり、筋道を立てて考えたりする力が身につきます。これによって、難しいテーマについてもしっかり理解できるようになります。 こうした専門的な知識は、自分自身の意見を伝えるときにも役に立ちます。説得力のある言い方ができるようになったり、専門的な場面でも自信を持って発言できるようになります。 また、自分の考えにしっかりとした根拠を持たせることで、表現をより確かなものにしてくれます。 |

| 新聞・雑誌 | 最新情報 | 新聞や雑誌は、今のニュースや話題、いろいろな分野の情報を知るのに役立つ読みものです。毎日出る新聞や週刊誌では、社会で今起きていることや、気になる問題についての情報を得ることができます。そうした情報を知ることで、今の社会に合った発言ができるようになります。 また、月刊専門誌などは、特定の分野に特化した情報を提供し、自分の興味や関心に関連する知識を深めるのに役立ちます。 |

多読を選択|読書法

読むほんが決まったら次はどう読んでいくかです。最初は多読をおすすめします。

多読とは、一冊をじっくり精読するのではなく、量をこなしてたくさんの本に触れる読書法のことです。

基本的な読み方は、全体の理解を意識しつつも、内容が完全に理解できない場合でも、そのまま読み進めます。理解は自然に任せます。通読し読み終えたら次の本に移ります。

また、同時に数冊を並行して読む方法もあります。これも理解が追いつかない部分があっても気にせず読み進めることがポイントです。

そして、読書が日常になった時に、より効果を上げるために様々な読み方を試してみましょう。

以下はその一部です。

| 読み方 | 特徴 |

|---|---|

| 黙読 | 声に出さずに読むこと。集中して読む際に適しています。現代人ではあたり前の読み方です。 |

| 音読 | 文章を声に出して読むこと。黙読に比べて読む時間はかかりますが、理解度や記憶の定着を高める効果があります。学習や語学習得に有効であり、脳への刺激も強く、集中力を維持しやすい読み方といえます。近代前の読み方といわれています。 |

| 素読 | 意味を深く考えずに、声に出して繰り返し読むこと。江戸時代の寺子屋や藩校で、論語や漢文を学ぶときに使われました。音声で文章を覚え、リズム感を習得し、理解は後回しになります。まずは口に出して体に染み込ませるという方法です。似ている「音読」は、声に出して理解を深めますが、素読は意味を問わず暗唱します。 |

| 通読 | 始めから終わりまで読み通すこと。全体像を把握するための読み方です。 |

| 熟読 | じっくりと内容を噛み締めながら読むこと。深い理解を得たい時に適しています。 |

| 再読 | 同じ本を何度も読むこと。理解を深め、記憶に定着させるために有効です。 |

| 速読 | 短時間で内容を把握する読み方。これは特別な技術というよりも、読書を続けるうちに自然に身につくスキルであり、未知の本を一度で理解する能力ではありません。 |

| 飛ばし読み | 文章の一部を意識的に飛ばしながら読むこと。細部よりも大まかな内容を把握したいときに使われます。新聞記事や実用書など、必要な情報だけを効率よく得たい場合に有効です。ただし、重要な部分を読み飛ばしてしまうリスクもあります。 |

| 斜め読み | ページをざっと見渡すように読み、キーワードや要点だけを拾っていく読み方。学術書やビジネス書などで、全体像を素早く把握したいときに用いられます。詳細な理解には向きませんが、短時間で「どんな内容が書かれているか」を確認するのに役立ちます。 |

| 積読 | 本を読むことなく積んでおく状態。後で必要な時に参照できるため、完全に無駄ではありません。しかし、「読まないと」という思いでストレスが溜まったり、本の保管場所が必要になってきます。 |

理解は自然に任せる

読書の内容の理解は自然に任せましょう。自分のペースで進め、分からない部分があってもイライラせずに読み続けることが重要です。無理をしても「分からないものは分からない」ので、焦らずに自然の流れに任せることが必要です。

そうして読書を続ける中で、理解できなかった部分の「答え」が突然得られる瞬間があります。「あっ!そういうことか!」と思わず心の中で声を上げるような気付きの瞬間です。これは、よく言われる「点と点がつながる」という経験に似ています。リアルに感じるため生理的な感覚と言っていいほどです。

この「気づき」は、自分だけの知識にたどり着いた証であり、新たな視点を得たことでもあります。気づきを通して、考え方や判断の幅が広がり、物事をより高い視点から俯瞰できるようもなります。

こうした気づきは、自己表現の土台となるだけでなく、「自分は何なのか、何をやりたいのか」といった人生の方向性を見つける手がかりにもなるでしょう。

読書の習慣化

読書はいかに習慣化させるかが重要です。習慣化の方法を試みて、「読書しない自分はありえない」と思えてしまうなら習慣化したといえるでしょう。以下が、読書の習慣化の3つの工夫です。

「生活に無理なく取り入れる方法」は、当ブログ管理人が行ったことでです。「習慣のマジックナンバー4」と「if-then プランニング」は、技術として確立している方法です。

生活に無理なく取り入れる方法

- 文庫本一冊を持ち歩き:どこへ行くにも文庫本一冊を持ち歩き、少しずつ読む。移動中や待ち時間を活用し、気軽に読書を楽しむことができます。

- 積読: 本を見えるところに置き、読む気を誘う。視界に本があることで、自然と読書への意欲が高まります。

- 風呂を読書空間にする:リラックスできる空間で読書を楽しむことで、負担なく本の内容に集中できます。

- スキマ時間を使う:通勤時間や待ち時間、寝る前を有効活用し、短時間でも継続的に読書を行います。

- 意地でも読む:時には意地でも、分厚い400から500ページ位の本を読むことも挑戦してみましょう。ただし、これは読書が苦痛になってしまう可能性があります。行う場合は、自分にとって関心のない内容や興味のない本は避けます。「毒薬変じて薬となる」ということわざがあるように、分厚い本に挑戦する価値はあります。なぜなら、ページ数が多いため、挫折しそうな本を読み切ると、「妙な自信」がつきます。これが次への読書意欲を高め、読書習慣を身につけるきっかけになることがあるからです。

習慣のマジックナンバー4

巷には「100日英語」や「100日〇〇」「3か月〇〇」といったタイトルの本が多く見られます。これは基礎を学ぶために必要な期間として、100日前後が必要と経験で思われているからかもしれません。

実際に、これに近い考え方として「習慣のマジックナンバー4」があります。これは、やりたいことを「週4回以上のペースで8週間続ける」と習慣化しやすいというものです。週4回以上のペースとは、例えば、120分の筋トレを60分×2日行うよりも、30分×4日の方が効果的であるという考え方です。

ロンドン大学が96人の学生を対象に行った調査では、様々な行動を設定した結果、50~60日でその行動が習慣化しやすいことが分かりました。

これを読書にも応用すると、「習慣のマジックナンバー4」に従って56日以上続けることで、読書が習慣化する可能性が高まります。

具体的には、例えば、週20分×4日の読書時間や、空いた時間を利用して毎日12分間程度の読書を8週間続けることが挙げられます。

if-then プランニング

if-then プランニングは、自動的に行動を習慣化させるための手法です。自分自身に「もし〜ならば、私は〜をする」というルールを設定することで、行動の動機付けを行います。具体的な行動計画を立てることで、目標達成への道筋が明確になり、自己効力感を高める効果があります。読書時間の確保にも非常に有効なテクニックです。

- 例1:車で外出し、用事が済んで座席に座ったら、一息つく5分間に読書をする。これは一日に何回か繰り返すことができます。

- 例2:朝、昼、夕方、就寝前など、決まった時間に読書する。

やりたいことを職種カテゴリーから探す(参考5)

「やりたいこと」を探すには職種から探していくのが有効です。「世の中にはどんな職種(仕事)があるのか」と自問し、カテゴリー化したものから探すことは効率的です。

カテゴリーは、以下の3つになります。

厚生労働省編職業分類

公的(厚生労働省が定める「厚生労働省編職業分類」)の職業分類(カテゴリー)は、全体の網羅性を重視しており、細かく定義されています。

職業を体系的に整理し、求職者と求人者のマッチングを円滑に行うための基準として用いられています。

この分類では、職業が大分類・中分類・小分類の3段階に区分されています。

参考サイト

- 厚生労働省が定める「厚生労働省編職業分類」

- ホームページ | 職業情報提供サイト(job tag):運営が厚生労働省の公的サイト。厚生労働省編職業分類も見やすくされていて、各職種の解説や、職業能力評価や職業適性評価なども便利です。いろいろな方法で職種を探すことができます。

大分類

今現在は15の大分類があります。(2025年3月22日現在)

01 管理的職業 02 研究・技術の職業 03 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 04 医療・看護・保健の職業 05 保育・教育の職業 06 事務的職業 07 販売・営業の職業 08 福祉・介護の職業 09 サービスの職業 10 警備・保安の職業 11 農林漁業の職業 12 製造・修理・塗装・製図等の職業 13 配送・輸送・機械運転の職業 14 建設・土木・電気工事の職業 15 運搬・清掃・包装・選別等の職業

中分類・小分類

各大分類の下には、中分類や小分類が設定されており、具体的な職業が詳細に分類されています。これにより、求職者は自身の希望や経験に合った職業を探しやすくなり、求人者も適切な人材を見つけやすくなっています。

下記がその一部です。

- 大分類:サービスの職業

- 中分類:飲食物調理の職業

- 小分類:日本料理調理人、西洋料理調理人 、中華料理調理人 、 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く)、 飲食チェーン店等調理員、 学校給食調理員、給食等調理員(学校を除く) 、 調理補助者、調理人見習 、 バーテンダー、 その他の飲食物調理の職業

- 中分類:飲食物調理の職業

- 大分類:サービスの職業

- 中分類:理容師、美容師、美容関連サービスの職業

- 小分類:理容師、 美容師、 理容師補助者、美容師補助者、 エステティシャン 、ネイリスト 、理容師、美容師、美容関連サービスの職業

- 中分類:理容師、美容師、美容関連サービスの職業

職種

この中の「小分類」は職業分類の最終階層にあたり、この小分類に含まれる職業が「職種」になります。注意深く見ると、さらに多くの職種が存在する可能性があることに気づきます。例えば、飲食チェーン店などの調理員には、さまざまな種類の調理人が含まれると考えられます。

また、その他の飲食物調理に関する職業も数多く存在し、新しい職種も次々と生まれていることが予想されます。

美容関連サービスの職業にも多くの職種を想像できます。そのため、小分類を手がかりに「世の中にはどんな職種(仕事)があるのか」を探していけます。

民間独自の職種分類

公的サイトの職業情報提供サイト(job tag)はよくまとまっていますが、さらに別の視点で職種を見ていくために、民間の職業情報サイトも見ていきます。民間での分類は、実務的な分類といえて、厚生労働省編職業分類では追いつけない職種を分類しています。

またネットでは、ランキングや職業で分類した記事などを検索できます。

職業情報サイト

職種を知るために積極的に職業情報サイトを活用していきましょう。以下の2サイトは良くまとまっています。

- 13歳のハローワーク公式サイト:子ども向けのサイトだが、1,000種類以上の職業が掲載されている。カテゴリー化された職種が検索しやすい。職業の「やりがい」「なり方」「必要な学歴」などが簡潔に書かれており、初心者にもやさしい。職業への質問・相談の掲示板などもある。補足: 漫画や図解もあり、視覚的にも理解しやすい。先輩のインタビューというコーナーもあり、口コミサイトと似たコンテンツもある。

- Career Garden:約400〜500種類の職種を分かりやすい分類で紹介しています。直感的に見ていくことができるサイトです。現役の職業人インタビューが多く、リアルな仕事内容や年収が分かる。「向いている人」「キャリアパス」なども記載。

ネット検索

ネット検索して出てくる、以下のようなランキング分類や職業別で分類なども、職種選択の助けになります。

ランキングで分類

- 学生が選ぶ人気職種 📊ランキング

- 収入別の職種 💰 ランキング

- 珍しい職種 🗺ランキング

職業別で分類

〇〇職という分類した例です。こういう分類はイメージの助けになります。

| 職業 | 職種 |

|---|---|

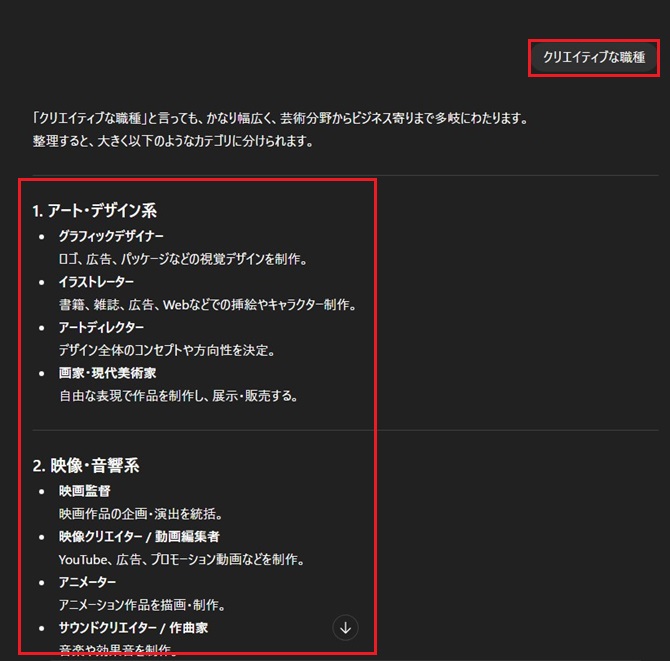

| クリエイティブ職 | デザイナー(グラフィック、Web、UI/UXなど)、映像・音響制作(動画編集、サウンドエンジニア)、ライター・編集者 |

| エンターテインメント・マスコミ | モデル・タレント、カメラマン、テレビ・ラジオディレクター |

| フリーランス・自営業 | ITエンジニア(フリーランス)、ライター、コンサルタント、小規模ビジネスオーナー |

| アウトドア・自然環境系 | 自然ガイド、環境保護活動家、農場マネージャー |

| 海外系職 | 駐在員、通訳・翻訳、貿易実務担当者 |

| スポーツ関連 | フィットネストレーナー、スポーツコーチ、スポーツイベント運営スタッフ |

9つの表現による分類

人は「何かをつくる」「何かを成し遂げる」といった行為を通じて自己表現をしています。その表現は、職種や肩書き、趣味といった「かたち」となって社会に現れ、価値を生み出す手段として機能します。

- 職種は「社会に価値を提供するための仕事」として体系化されたものです。

- 肩書きは「活動をしている」という事実を示すに留まり、必ずしも収入や社会的職業分類とは一致しない職種の前段階的な位置にもとれます。本人にとって生き方やアイデンティティになります。

- 趣味は「表現を楽しむこと」が中心で、その中で技術を磨いたり、仲間と関わったりすることも含まれます。趣味を社会に向けて主張すれば肩書きになりえます。

当ブログでは、この「かたち」をつくる根本的な要素を「9つの表現方法」と定義しています。そして、この9つの表現方法で職種(肩書きも)の分類を行っています。

この分類した職種を見て、自身に合う職種を探してください。

9つの表現

「9つの表現方法」は、人が「何かをつくる」「何かを成し遂げた」結果を9つに分けたものです。

ただし、これらの表現スタイルがそのまま職業や肩書き、趣味になるわけではありません。

それぞれの表現スタイルは、職種や肩書き、趣味の土台のようなものです。

- 各表現スタイル

- 💪 身体:身体的なパフォーマンス・技能

- ⚙️ 行動:行動による成果や実行力

- 💞; 対人:対話・指導・奉仕・ケアなど人との関わり

- 🍳 飲食物:料理・飲料などの創造

- 🎵 音:音楽・音声など音を通じた表現

- 🎥 映像:映像作品・動画表現

- 🛠️ 物づくり:プロダクトや構造物の制作

- 🖼️ 静止画:イラスト・写真など

- ✍️ 記述言語:文章・執筆・論理表現

職種の分類

当ブログでは、さまざまな職種を「9つの表現方法」に基づいて整理していきます。注目するのは、その職種がどんな表現スタイルで価値を生み出し、社会とつながっているかです。そして、最終的に「何をつくろうとしているのか」「何を成し遂げようとしているのか」「価値をつくるか」で分類します。

分類の手順

1.どのような表現スタイルを用いているか?

職種の活動内容や成果が出るまでに用いられている表現スタイルを洗い出します。

例:映画監督の表現

- 🎥 映像(中核):映像で世界観を表現

- ✍️ 記述言語:脚本やコンセプトを構築

- 🫱 対人:俳優やスタッフへの演出・指導

- ⚙️ 行動:現場での統率や実行力

2.最終的な表現スタイルは?

次に職種が目指す「最終的な成果」や「社会的な意義」に注目し、それを実現するために用いられている表現スタイルを特定します。

これは、最後に「何をつくったか」「何を成し遂げているか」ということになります。

例:映画監督のメイン表現

映画監督は、複数の表現スタイルを統合的に使いこなす必要がある、ハイブリッドな職種です。映像作品を作るために、物語を描く力・人を動かす力・現場を動かす力など、多角的なスキルと感性が求められます。

それでも最終的に作られるモノ(最終的な成果)は映像作品なので、表現スタイルは「映像」です。

表現スタイルを決める

9つの表現による分類を理解したところで、次にその分類された職種を見ていきます。自身の内面をどの表現スタイルで表現していくか決めます。

以下の3つの方法で決めます。

3つの方法

その後に、その表現スタイル中の各種手段で分類された職種を見ていきます。

📌表現スタイルの特徴から選ぶ

下の表の中から自身の内面を表現するスタイルを決めてください。

| 各表現スタイル | 特徴 |

|---|---|

| 💪身体で表現 | 身体を使った表現は、自身の心理状態や経験(身につけた技術)を伝えるのに非常に適した方法です。メッセージ性も高く、見る人に強い印象を与える表現手段といえます。 その一方で、「身体で特定の好きなことを直接表現する」という用途にはあまり向いていません。しかし、身体で表現するという行為そのものが好きであれば、新たな手段として、独自の運動法・スポーツ・健康法などを考案するという発想も生まれてきます。 |

| ⚙️行動で表現 | 行動してことを成すという無形なためか、行動力が必要であり難易度は高めですが、好きなことを直接表現することもできます。お祭りが好きなら、イベント活動をする感じです。昭和時代が好きなら、昭和物のコレクションです。 |

| 🤝対人表現 | 人に教えることが好きなら、教員といった感じです。また、「興味、感情、価値観」の表現に適した手段ともいえます。たとえば、「価値観」は、何が大切か、自身の理想や信念、人生の考え方、正義感、使命感です。ボランティアを含めた社会活動、政治家や公務員といった感じになります。 |

| 🥙 飲食物で表現 | 食物を使った表現は、「好きなこと」をそのまま表す手段としてはやや不向きです。食べ物や飲み物が主に味覚や嗜好の表現に特化しており、文字や写真のように情報量や意味を多層的に伝えるには限界があるためです。しかし、工夫次第で飲食物も魅力的な自己表現の手段となり得ます。とくに、自身の内面や経験、価値観を込める表現としては十分に活用できます。 たとえば、料理を通して自分の好みや思い出を表現したり、新しいレシピを創作することで創造性を発揮したりできます。また、特別な料理や飲み物を他者と共有することによって、感情や信念を伝えることも可能です。このように、飲食物を使った表現も、視点を変えれば深く有意義な表現方法となるでしょう。 |

| 🎵 音で表現(楽器・声=言語) | 音は、心理状態や経験を表現するのに非常に適しており、メッセージ性の高い表現方法です。旋律やリズム、音色の選び方によって、言葉にできない感情や内面を繊細に伝えることができます。ただし、音は特定の「好きなこと」を表現することには不向きです。 しかし、「音で表現すること」自体が好きであれば、新しい音作りに挑戦することで自己表現をさらに深めることが可能です。たとえば、新しい楽器の開発や、独自の発音・演奏方法を考案し、音を通じた自分だけのスタイルを確立することができます。 このように、音の表現は感情や世界観を伝える強力な手段であり、創造的な工夫によって無限の広がりを持たせることができます。 |

| 🎥映像で表現 | 映像は視覚的に伝えるのに有効です。さらに、音、ストーリー性を自然に組み合わせて表現を広げることもできる手段です。映画やネット動画などが手段になります。 例えば、特定の趣味やテーマを映像作品として構築することで、感情やメッセージを視覚化することができます。 「自然の景色を見るのが好きで、ドキュメンタリーや記録映像で表現する」といった感じです。 |

| 🛠️物体で表現(物づくり) | 物体を使った表現は、素材、具体的な形、質感、機能を通じて具体化します。 物理的な存在で手に取れる形でメッセージを伝えるため、視覚的、触覚的なインパクトを持ち、長く記憶に残る表現となります。 「好み・興味」を具体的な形にしたり、「将来の夢や目標」で大きなプロジェクトに参加する。好きな野球を物体で表現する場合は、野球をテーマにしたオブジェや彫刻を制作する。歴史が好きなら、歴史的な建物のミニチュアなどです。 |

| 🎨静止画で表現(絵・画) | 静止画は、写真、イラスト、デザインなどを通じて内面を伝える手段です。 動きや音がない分、視覚的な構図や色彩、光、質感が特に重要になります。 一瞬を切り取ることで視覚的に表現し、瞬時にメッセージを伝える効果が高いだけでなく、見る人が自分のペースで受け止め、想像を膨らませる余韻を与える表現力があります。 古くからアートは静止画の中心的な手段でした。 また、社会への働きかけにも有効で、ポスターやSNSで発信し、広く共感を集めることができます。 好きな野球を静止画で表現する場合は、試合中のダイナミックな瞬間や、フィールドの美しさ、選手の感情を捉えた写真の作品を制作します。 |

| 🎨 記述言語で表現 | 記述言語は、数式、文章、詩、物語などを通じて表現する方法です。全表現方法の中で一番表現力があり、応用範囲が広い表現方法です。好きなこと、抽象的な概念から具体的な描写、さらには現象や宇宙を含む物理世界まで、幅広い表現が可能です。内面の思いや感情、または科学的な事実を詳細かつ深く伝える表現力があり、受け手は記述された内容を通じて自由にイメージを膨らませることができます。そのため記述言語は、ブログやSNS、小説、記事、書物などで、多くの人に共感や議論を引き出しています。表現例は、好きなことを小説やエッセイで表現する。物理世界の現象や理論を数式で記述する。自分が好きなことで発見したパターンや現象を数式で表現する。新しい発見や考察したことを論文やレポート、記事にまとめるなどです。 また、静止画と相性が良いです。 |

📌比較して決める

次は、9つの表現スタイルの違いを見て決める方法です。

どのように「形にして残るか」「評価のされ方」「向いている人の特徴」で、自分自身が何のスタイルで表現したいか判断ます。

| 表現方法(スタイル) | 主な感覚 (勘、精神力) | 形に残るか | 評価のされ方 | 向いている人の特徴(あてはまる人はその表現に向いています) |

|---|---|---|---|---|

| 💪 身体 | 身体感覚・動き | △映像記録、写真 パフォーマンスが人の記憶に残る | 観客の反応・身体能力 | 動きで感情を表したい人、表舞台に立ちたい人 運動が好きな人 |

| ⚙️ 行動 | 実践・体験 | △映像や記述で記録に残る 人の記憶に残る | 達成結果・継続性 | 続ける力がある人、挑戦したい人 |

| 🤝 対人 | 対話・共感 | △(評価や感謝、信頼、勲章、賞状などで可視化される) | 感謝・信頼・人間関係 | 人の役に立ちたい人、対話が好きな人 |

| 🥙 飲食物 | 味覚・嗅覚・視覚 | ◎(料理として) | 美味しさ・盛り付け・体験 | 食を通じて人に喜ばれたい人、食べ物が好きな人 |

| 🎵 音 | 聴覚・リズム | ◯(録音可能) | 聞き手の感動・表現力 | 声や音にこだわりたい人、耳で世界を感じる人 |

| 🎥 映像 | 視覚+聴覚+時間 | ◎(映像作品として) | 完成度・視聴者の反応 | 物語を映像で伝えたい人、編集が好きな人 |

| 🛠️ 物づくり | 手触り・造形 | ◎(物理的に残る) | 完成物の品質・デザイン性 | 手を動かすのが好きな人、形にこだわる人、物づくりが好きな人 |

| 🎨 静止画 | 視覚(静的) | ◎(作品として) | 美的感覚・色彩センス | ビジュアルで想いを伝えたい人、一瞬の間に想像をかきたてる人 |

| ✍️ 記述言語 | 言語・論理・想像 | ◎(文章・記録) | 内容の深さ・読者の共感 | 思考を深めたい人、静かに伝えたい人、自分の考えをまとめたい人 |

📌自動的に選ぶ|チャートで決める場合

上記2つの方法では漠然としていて決められない場合、以下の自己診断チャートを試して、9つの表現の内どの表現スタイルかを決めます。

下記チャートで自分の表現スタイルを診断します。これらにより、納得のいく表現スタイルを決めてください。

- 自己診断チャート①

- やりたいことを見つける自己診断チャート②

- やりたいことを見つける自己診断チャート③

やりたいことを見つける自己診断チャート①|「YES」「NO」で答える

以下の質問に自分自身に合った表現タイプを「YES」「NO」で答えて探してみましょう。

Q1. 頭の中にあることを言語化するのが好き?

→ YES ▶ Q2 / NO ▶ Q3

Q2. 一人で静かに物事に取り組むのが得意?

→ YES ▶ ✍️ 記述言語タイプ / NO ▶ 🤝 対人タイプ

Q3. 体(肉体)を使った表現やパフォーマンスが好き?

→ YES ▶ 💪 身体タイプ / NO ▶ Q4

Q4. 動いたり表現したりすることでエネルギーが湧いてくる?

→ YES ▶ ⚙️ 行動タイプ / NO ▶ Q5

Q5. 自分の声や音にこだわりがある?

→ YES ▶ 🎵 音タイプ / NO ▶ Q6

Q6. 一瞬の美しさや静止したビジュアルに惹かれる?

→ YES ▶ 🎨 静止画タイプ / NO ▶ Q7

Q7. 動きのある映像やシーンの流れで表現したい?

→ YES ▶ 🎥 映像タイプ / NO ▶ Q8

Q8. 立体的な形や道具を使って、ものとして残したい?

→ YES ▶ 🛠️ 物づくりタイプ / NO ▶ Q9

Q9. 食を通じて人に喜ばれることが嬉しい?

→ YES ▶ 🥙 飲食物タイプ / NO ▶ 終了(気になる質問に戻って、もう一度考えてみてもOK!)

やりたいことを見つける自己診断チャート②|感性で探す

あなたの「こうしたい」や「こう感じる」といった感性もとに、向いている表現タイプを見つけてみましょう。

🌟「自分の世界観を発信したい」→ 🎥 映像・🎨 静止画・✍️ 記述言語タイプ

🌟「誰かに喜んでもらいたい」→ 🥙 飲食物・🤝 対人タイプ

🌟「とにかく動きたい」→ 💪 身体・⚙️ 行動タイプ

🌟「つくることが楽しい」→ 🛠️ 物づくり

🌟「言葉にならない気持ちを伝えたい」→ 🎵 音・💪 身体・✍️ 記述言語タイプ

やりたいことを見つける自己診断チャート③|あなたはどんなときに輝く?

「どんな日常の中で自分らしさを感じるか」に注目して、直感的に当てはまるものを選んでみます。

| あなたがワクワクする瞬間は? | おすすめの表現タイプ |

|---|---|

| 1.身体を動かしていると心がスッキリする | 💪 身体タイプ |

| 2.目標に向かって一歩ずつ挑戦しているとき | ⚙️ 行動タイプ |

| 3.友達の相談にじっくり耳を傾けているとき | 🤝 対人タイプ |

| 4.手料理やお菓子で誰かを笑顔にしたとき | 🥙 食表現タイプ |

| 5.音楽を聴いたりハミングしたりして気持ちが高まるとき | 🎵 音タイプ |

| 6.スマホで動画やVlogを撮っているとき | 🎥 映像タイプ |

| 7.工作やDIYで夢中になるとき | 🛠️ 物づくりタイプ |

| 8.写真を撮ったり、絵や図を描いて整理するとき | 🎨 静止画タイプ |

| 9.ノートやスマホに言葉をメモしてスッキリしたとき | ✍️ 記述言語タイプ |

表現手段を探す

探す準備として、下記の各表現手段を「ざっと」見ていきます。

それから、職種を探す場合と、肩書を見つける場合に進みます。

その後、それぞれの場合に沿って、「表現手段・手段・肩書き一貫表」を見ていってください。

📌各表現手段

下の表は、職種を分類していくための各表現スタイルの手段を現したものです。自分自身が決めた表現スタイルの中の表現手段を見てください。気になる手段を候補として挙げといてください。

| 各表現スタイル | 表現手段 |

|---|---|

| 💪身体で表現 | 身体言語(表情、姿勢、ジェスチャー)、手話、スポーツ・運動法、武術(武道含む)、伝統芸、ボディメイク、ダンス(舞踏、舞踊、バレエ、ブレイクダンスなど)、曲芸(軽業、手品など)、モデル(外見スタイルを含む)、演技、身体装飾(ピアスやタトゥー)、髪型(ヘアースタイル)、etc |

| ⚙️行動で表現 | 算盤、冒険、旅行、運転操作、推し活動、実験、鑑賞、観察、物を集める・保管(コレクション)、財務活動、ボードゲーム・マインドスポーツ(思考で競い合う競技の事です。囲碁、将棋など[のプレイする行動)、eスポーツ(プレイ)、ファッション(服装や身だしなみ)、マナー、仮装、スタイル(生き方)、農耕、園芸、動物の世話や飼育(「育てる」という行動)、護身・防災活動、etc |

| 🤝対人表現 | 対話、教育・指導・コーチング(人材育成を含む)、カウンセリング・セラピー、ボランティア・支援活動(福祉サービス等)、医療・看護・介護、チームマネジメント(管理・育成)、営業・交渉、地域・社会的活動(福祉的支援・治安活動など)、etc |

| 🥙 飲食物で表現 | 料理(家庭、伝統、創作、精進、健康、飲料、嗜好品、フードアート)、発酵・食品製造 |

| 🎵 音 | 楽器演奏、歌、口笛、会話、スピーチ、声演技(吹き替え、アニメの声、ナレーション)、音響技術、口承文学(語り部)、各音楽ジャンル(クラシック、ロック、ジャズなど)、etc |

| 🎥 映像 | 映画、ドラマ、アニメーション(2D、3D、クレイ[PCツールを使用したCG制作含む])、ドキュメンタリー、記録映像、動画配信、etc |

| 🛠️ 物づくり | 工芸品、人形製作、模型、建築、衣類、アクセサリー、カスタム、改造、工業製品 etc |

| 🎨 静止画 | 絵画、イラスト、タイポグラフィー、グラフィック、写真、版画、漫画、書道、etc |

| ✍️ 記述言語 | 1. 形式・コード系(論理を直接表す手段):数式(数学・物理・化学で用いる記号表現)、言語体系の活用(日本語・外国語)、プログラムコード(ソースコード)、アルゴリズム(問題解決の手順や計算方法)、速記、点字 2. 学術・専門系(知識を体系化する手段):論文、レポート、各種説明書(マニュアル、仕様書、レシピなど)、学術的な解説書・専門書・技術解説書 3. 記録・記述系(日常や個人の表現):メモ、日記、ジャーナル 4. 批評・評価系(対象を分析して伝える):レビュー(評価・批評の文書)、記事(報道・解説)、ブログ(体験や意見を綴る) 5. 文学・芸術系(言葉そのものを作品とする):小説、詩、歌詞、エッセイ、口承文学(語り部含む) |

📌職種を探す場合

下にある「表現手段・手法・肩書き一貫表」から、まずは 自分の興味に合う表現手段 を見つけてみましょう。

各表現スタイルに対応する職種も確認できるので、「これかもしれない」と感じる職種があれば、ぜひチェックしてみてください。

この一覧表では、表現スタイルごとに関連する代表的な職種をまとめています。

職種の分類には『日本標準職業分類』(厚生労働省)を参考にしつつ、「実務的分類」や「肩書き」については、民間での分類や当ブログ管理人の私の知見をもとに整理しました。

例

- 厚生労働省「日本標準職業分類」:手話通訳士

- 実務的分類(民間での分類):手話講師(手話指導員)/手話アナウンサー(手話ニュースキャスター) など

📌肩書を見つける場合(職種で無かった・「もう無いかな」と諦めてしまった場合)

ここでは、下の「表現手段・手法・肩書き一覧表」を使って、まず自分が興味を持てる表現手段を、すでに決めてある自身の表現スタイルから見つけましょう。

- 選んだ表現手段が見つけ、その関連する肩書きを参考にすれば、「自分は何を作りたいのか」 の方向性がつかみやすくなります。

- 逆に、気になる肩書きが先に見つかった場合は、その肩書きに対応する表現手段を自分のスタイルとして取り入れる方法でもOKです。

その後の流れは、

- 留意:「これだ!」という感覚で選ぶ

👇 - 決める:選んだ表現スタイルに関係のある職種や肩書きを見ていきましょう。「ピン」とくるものがあれば、その表現手段はあなた自身に合っています。

👇 - 趣味化:そして、その表現手段で自身の内面を表現していく活動を開始してください。

先ずは趣味として楽しんでいってください。

👇 - 発信:その趣味化した表現を発信したくなったら、社会に向けて発信しましょう。SNSや動画、ブログなど多様な発信手段があり、さまざまな手ごたえがあるかもしれません。

👇 - 職業化:発信を続けることは、好きなことを仕事に変える第一歩です。自分自身の活動を職業化するには、既存の職種を研究し、「どのように収益化できるか」を考えることが大切です。初めは、ネットビジネスなど小さく始められる分野から取り組むのも効果的です。

※ここに記載した肩書きは、職種に入れていないものです。しかし、社会での立場を言いたい時のものです。

また、実社会では職種をそのまま肩書として名乗る場合も多いです。

表現手段・職種・肩書き一貫表

職種を9つの表現スタイルの各表現手段で分類しました。

- 💪 身体で表現

- ⚙️ 行動で表現

- 🤝 対人表現

- 🥙 飲食物で表現

- 🎵 音

- 🎥 映像

- 🛠️ 物づくり

- 🎨 静止画

- ✍️ 記述言語

これらは別記事で解説しています。⇒ 後日、投稿

記事では、以下のような表と箇条書きで各種職種の解説でまとめていきます。

例

✍️ 記述言語:記述言語は、内面を一番表現できる方法です。以下はその各種手段による職種と肩書です。

| 系統 | 表現手段:職種 | 肩書き |

|---|---|---|

| 形式・コード系(論理を直接表す手段) | 数式(数学・物理・化学で用いる記号表現):数学者、物理学者、化学研究者、統計学者、経済学研究者 etc. プログラムコード(ソースコード):ソフトウェアエンジニア、システム開発者、アプリ開発者、ゲームプログラマー、Webエンジニア etc. アルゴリズム(問題解決の手順や計算方法):データサイエンティスト、AI研究者、アルゴリズムエンジニア、計算機科学者、暗号技術者 etc. 速記:速記者、議事録作成者、裁判速記官、国会速記官、会議録ライター etc. 点字:点字翻訳者、点字出版編集者、特別支援学校教員、福祉団体スタッフ、触読教材開発者 etc. | 後日、記入 |

| 学術・専門系(知識を体系化する手段) | 論文:科学者、研究者、研究所職員、学術ジャーナル編集者 etc. レポート:調査員、シンクタンク研究員、企業リサーチャー、マーケットアナリスト、政策アナリスト etc. 各種説明書(マニュアル・仕様書・レシピなど):テクニカルライター、製品マニュアル作成者、調理レシピ開発者、取扱説明書編集者、工業ドキュメントライター etc. 学術的な解説書・専門書・技術解説書:専門書著者、大学教授、技術評論家、教育出版社編集者、専門ジャーナリスト | 後日、記入 |

| 記録・記述系(日常や個人の表現) | メモ:秘書、アシスタント、情報整理系コンサルタント、ビジネスサポート職 日記:エッセイスト、自己啓発作家、ライフログ系ブロガー ジャーナル:研究ジャーナリスト、紀行文作家、科学誌編集者、経済ジャーナリスト、学術誌ライター | 後日、記入 |

| 批評・評価系(対象を分析して伝える) | レビュー(評価・批評の文書):映画評論家、書評家、音楽評論家、商品レビュアー、美術(アート)評論家 記事(報道・解説):新聞記者、雑誌記者、ニュースサイト編集者、経済記者、スポーツジャーナリスト ブログ:ブロガー、Webライター、インフルエンサー、コンテンツマーケター、エッセイスト | 後日、記入 |

| 文学・芸術系(言葉そのものを作品とする) | 小説:小説家、ライトノベル作家、シナリオライター、文学賞作家、児童文学作家 詩:詩人、コピーライター(詩的広告) 歌詞:作詞家、シンガーソングライター、舞台音楽作詞家 エッセイ:エッセイスト、コラムニスト、随筆家、旅行記作家、ブログエッセイライター | 後日、記入 |

※記述言語の表現媒体は、主に紙、PC・タブレット・スマホ、黒板などです。

ネット検索(参考6)

多様な職種の中から自分に合う職種を見つける一番楽な方法は、職種をキーワードにして検索することです。

キーワード検索を行うことで、職種がカテゴリー分けされたように表示されるため、自分に合った職種を見つけやすくなります。

方法はシンプルです。

キーワードを作成して、検索エンジンで検索していきます。

または、AIの利用も有効です。

キーワード

キーワードは自分の内面に関することです。そして、最初か最後に「職種」を入れればよいだけです。

例

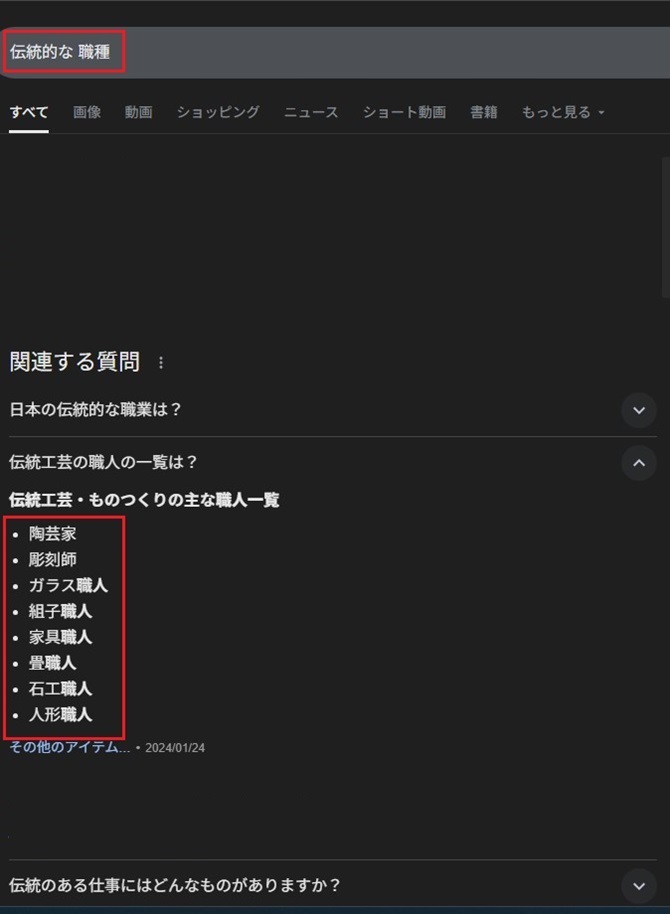

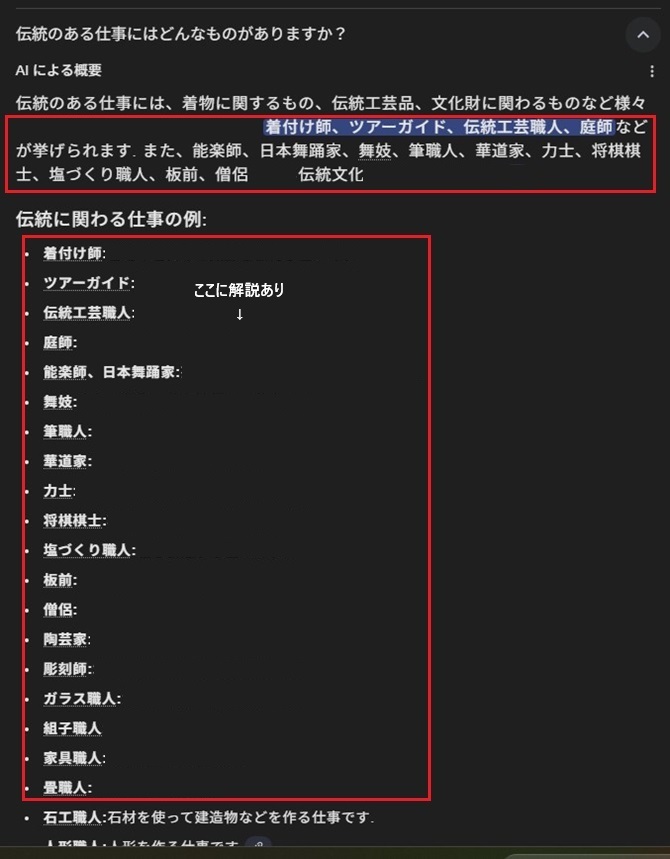

- 古いものが好きな場合は、「伝統的な 職種」

- 自分のアイデアを形にすることが好きな場合は、「クリエイティブな職種」

検索

検索する方法は、検索エンジンとAIです。

検索エンジンの場合

GoogleやYahooなどの検索エンジンを使用して、自分の気になるキーワードで検索します。

これにより、さまざまな関連する職種や業界の情報が得られます。

例えば、「伝統的な職種」「クリエイティブな職種」などのキーワードを入力すると、関連する職種名が表示されます。

この職種名をさらに検索して、細かい解説を見ていきます。

AIの場合

ChatGPTや他のAIツールを使って職種を探すこともできます。

プロンプトを入力すると、ズバリな職種を挙げてくれますので効率が良いです

これらの方法を使って、自分に合った職種を検索しまくりしましょう。

コメント