日々、日記を書いている方へ——

それが、すでに自分自身の「表現」になっていることに気づいていますか?

日記は、自分自身の気持ちや出来事を素直に書き残す良い習慣です。

そこに少しだけ「伝える」視点や、思い出や気づきへの「意味づけ」を加えると、文章は自然とエッセイに変わります。

エッセイとは、自分の感じたことや考えたことを、読み手にも伝わる形で綴る文章です。

特別なルールはありません。自分自身の言葉で、その世界を描けばいいのです。

本記事では、エッセイという表現方法の魅力と、日記から無理なくステップアップできる5つの書き方のポイントをご紹介します。

日記をエッセイに変えて自己表現をしてみましょう。

エッセイとは何か?

エッセイの語源はフランス語の「essai(試み)」で、16世紀にモンテーニュが著した「エセー(Essais)」に由来します。個人的な意見や経験といった実話をもとに、感情や思考を自由に表現する文学形式です。

日記が「自分に向けた記録」であるのに対し、エッセイは「他者に向けた表現」です。

日本の随筆(枕草子や方丈記など)とも共通する部分があります。

随筆が形式に縛られず自由に執筆するのに対し、エッセイも形式に決まりはありませんが、読者に伝わりやすい構成や表現が重視されます。

随筆とエッセイの比較

| 項目 | 随筆 | エッセイ |

|---|---|---|

| 起源 | 日本の随筆は平安時代の『枕草子』や鎌倉時代の『方丈記』に起源を持つ。 | フランス語の「essai(試み)」が語源で、16世紀にモンテーニュの『エセー(Essais)』が始まり。 |

| 形式 | 非常に自由で、書き手が好きなように構成することが多い。 | 随筆ほど形式が自由ではなく、テーマや構成が比較的明確な場合が多い。 |

| 内容の幅 | 生活の出来事や自然観察、哲学的な思索まで幅広いが、文化的背景に依存することが多い。 | 個人的な体験、社会問題、抽象的なテーマまで幅広いが、グローバルな視点が加わることもある。 |

| 文学性 | 日本文学的な感性(美意識や自然描写など)が色濃く反映されることが多い。 | 論理的な構成や考察が加わり、文章の普遍性が意識されることが多い。 |

| 読者目線 | 他者に読まれることもあるが、自分の内面的な記録としての意味も強い。 | 他者に向けて書かれることが基本で、読者の共感や理解を意識することが多い。 |

エッセイと自己表現

日記は、感じたことや思ったことをそのまま書いて、気持ちを整理したり、思い出を残したりするものです。一方、エッセイはそれとは少し異なり、自分の体験や気持ちをもとにしながらも、「誰かに伝える」ことを意識して書く文章です。

そのときに、言葉を選んだり、伝えやすいように工夫したりすることで、自然と「自分らしさ」が表れてきます。それが、エッセイが自己表現になる理由です。

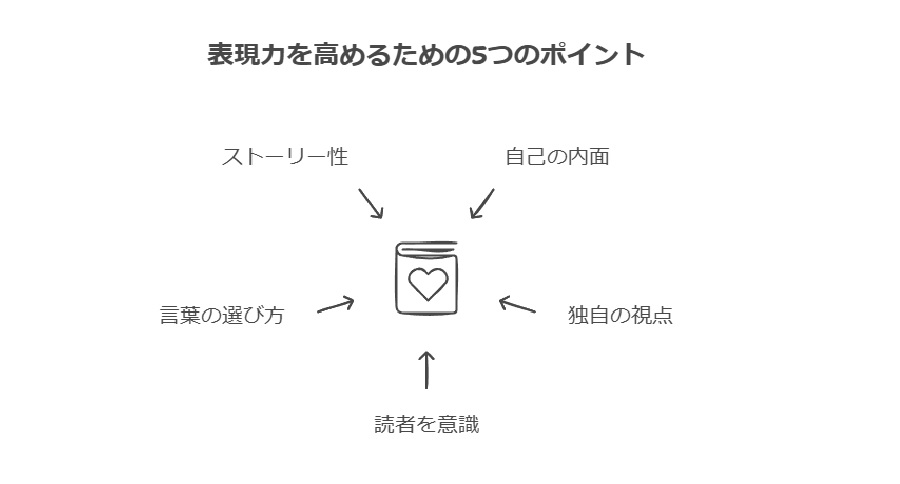

エッセイの表現力を高めるための5つのポイント

表現力を高めるために、「自己の内面と向き合う・独自の視点を大切にする・読者を意識した書き方・言葉の選び方に注意する・ストーリー性を持たせる」の5つのポイントを意識することで、そのエッセイはより伝わるものになっていきます。

- 自己の内面と向き合う

ここは日記と同じで、エッセイでも大切なのは、自分の感情や考えを率直に表現することです。飾らず、正直な気持ちを言葉にすることで、読者の共感を生みやすくなります。

まずは、自分の内側にある「なぜそう感じたのか」「何が心に残ったのか」といった部分に目を向けましょう。

これがエッセイの魅力を引き出す第一歩です。 - 独自の視点を大切にする

他の人も体験したような出来事でも、自分なりの視点で見つめ直すことで、オリジナリティのある文章に仕上がります。何気ない日常の中にある気づきを深く掘り下げてみます。書き手の個性がにじみ出てくるでしょう。 - 読者を意識した書き方

エッセイは自己表現であるため、読者への伝わりやすさも重視する必要があります。たとえば「誰でも感じたことがあること」や「ちょっとした気づき」といった共感しやすいテーマにすると、読む人も自分のことのように感じやすくなります。

また、わかりやすい構成や語り口を意識することで、読者の心に届きやすくなります。 - 言葉の選び方に注意する

表現力を高めるためには、言葉の響きやリズム、語感の心地よさも大切です。難しい言葉よりも、自分の感情にぴったりくる言葉を選びましょう。比喩や詩的な表現を使うことで、より印象的に伝えることもできます。 - ストーリー性を持たせる

読み手の興味を引き、最後まで読んでもらうには、ストーリーの流れを意識するのも有効です。起承転結のような構成を取り入れると、抽象的なテーマも親しみやすくなります。ストーリー性は必須ではありませんが、効果的な手法のひとつです。

✍️ 日記とエッセイの違いがわかる例文

日記は、自分がその日に体験したことや感じたことを、そのまま書きとめるものです。

一方でエッセイは、その体験をもとにして、「読み手にも伝わるように」工夫された文章です。たとえば、情景描写や感情の広がりを加えて、読んだ人が共感したり、想像をふくらませたりできるようにします。

例文①|日常の気づき

📘 日記の場合

2024年8月12日(月)夜

仕事帰りにふと思い立ったので、あの小さな神社に立ち寄った。

駅から少し離れた場所にあるせいか、人の気配は少ない。

蝉の声が響き、遠くで電車が通る音がかすかに混じた。

こういう時間が、やっぱり心にしみる。

普通の神社だけど、自分にとっては気持ちが整う場所だと、あらためて思った。

🖋️ エッセイの場合

夏の夜、都会の雑踏を抜けて小さな神社を訪れると、蝉の声と遠くの電車の音が交じり合う不思議な空気が漂っていた。

多くの人にとっては見過ごされる場所かもしれないが、私にとってそこは心を洗う場所だ。

例文②|思い出を書いたパターン

📘 日記の場合

2024年7月23日(火)午後

スーパーでスイカを見つけて、思わず買ってしまった。

切って一口食べた瞬間、子供のころのことを思い出した。

祖母の家の縁側で、兄とスイカの種を飛ばして遊んだ夏。

あの頃の太陽のまぶしさや、風のにおいまでが、一気によみがえった。

もう祖母の家はないけど、あの時間がたしかにあったことを、今日は少し思い出した。

🖋️ エッセイの場合

子供の頃、祖母の家の縁側でスイカを食べた記憶がある。

甘い果汁が口いっぱいに広がり、種を飛ばして遊んだ夏の日々。

今では祖母の家もなくなってしまったが、スーパーでスイカを買うたび、あの頃の太陽と風の匂いがよみがえる。

まとめ

日記は、自分の体験や思いをそのまま言葉にすることで、心を整理したり、日常の記録として残したりするためのものです。それに対してエッセイは、同じような体験や気持ちを出発点にしながらも、「誰かに伝えること」を意識して言葉を紡ぐ表現です。

読み手の存在を意識して言葉を選び、伝わりやすい構成や描写を工夫することで、文章は日記からエッセイへと形が変わっていきます。そこには、自分の考えや感情を「共有する」という姿勢があり、そのこと自体が立派な自己表現になります。

エッセイに正解はありません。大切なのは、自分の目で見たこと、自分の中に湧いた思いを、自分の言葉で書いてみることです。それは誰かの心に届き、共感や発見を生むことにつながります。

まずは、いつもの日記に「誰かに届けるなら、どう書くか?」という視点を少し加えてみてください。

そこから、あなたの表現が広がっていきます。

コメント